在嘉定博物馆展厅内,有一幅黑色字体、白色背景,颇具年代感的牌匾,上面写着“嘉定县人民政府”几个大字,这是嘉定撤县建区的历史见证之一。

嘉定原本是江苏省的一个县,1958年国务院批准划归上海市管辖。1993年嘉定撤“县”为“区”,迎来了新的发展机遇。撤县建区优化了嘉定的行政区划设置,此后嘉定紧抓历史机遇,更快地从市郊“卫星城”向综合性节点“新城”大步迈进!

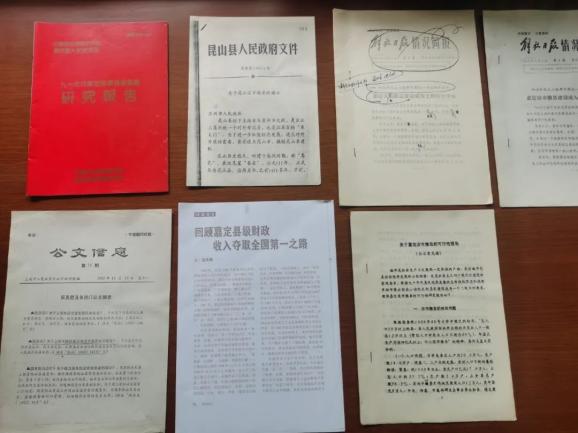

1984年11月至1993年2月,沈文明任嘉定县委政研室副主任,亲历了嘉定撤县建区全过程。在他的家中,仍然保存着大量关于撤县建区时的资料,其中一份《九十年代嘉定经济发展战略研究报告》中显示,1989 年和1990年,嘉定县级财政收入连续两年名列全国*,这给嘉定撤县建区带来了信心和底气。

“嘉定撤县建区是市委、市政府战略决策,也是嘉定县政府深入调研和综合分析后的必然选择。”沈文明介绍,上世纪90年代初,上海的改革开放已经取得了很大成就,为进一步加快上海经济社会发展,当时市委、市政府提出了“一年一个样、三年大变样”“上海要发挥中心城区优势,加快城乡一体化步伐”“繁华繁荣看市区,实力水平看郊区”等一系列战略目标,制定并分期分批实施了行政管理改革和行政区划调整的方案。

与此同时,上世纪90年代初的嘉定,在科学卫星城的建设中,缺乏总体的发展规划和鼓励科研人员“留嘉”的优惠政策,不少院所职工和家属纷纷倒流回到市区工作,科学卫星城总体优势难以发挥。此外,从产业结构来看,要想迈上城市化和工业化发展的新台阶,嘉定无论是在公共服务、城市规划建设等方面都需要更好的政策扶持和配套。

沈文明透露,由于对政策的不了解,嘉定*早向上级提出的并非是“撤县建区”,而是“撤县建市”。当时,全国掀起了撤县建市的热潮,嘉定周边的昆山等县城也纷纷加入到了改革的行列中。经过前期咨询,得知撤县建市必须满足三个条件:一是县城的年GDP要有4亿元;二是非农人口要超过35%以上;三是如果县城所处的地理位置或其他方面具有优势,如港口、边陲、历史名镇等,可以先考虑。

条件既然符合,要说干就干。“县政研室先去昆山等地调研,随后向上级相关部门提交了申请,但是一直没有得到明确的回复,我们也不知道为什么。”沈文明表示,在等待了差不多一年时间后,他们想到了一个办法:在做了充分的调研和信息收集后,当时的嘉定县政研室整理出一些想法,交由《解放日报》以特刊形式发表。

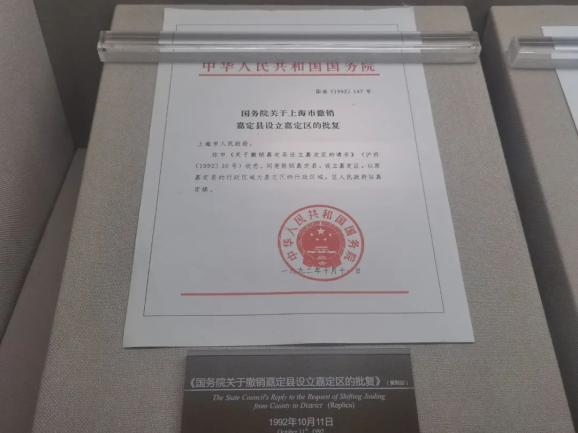

特刊一出,这才得到了明确的回复:中央只同意省、自治区下面可以撤县建市,可以设县级市或地级市,而直辖市下面如果再建市,会造成称谓上的混乱,所以直辖市下面只能撤县建区。后来,经过修改,嘉定县人民政府向上海市人民政府及国家民政部正式提出撤县建区的请示报告。

1992年11月,市委、市政府在嘉定党政干部大会上宣布,经国务院批准,同意嘉定撤县建区。通常撤县建区需要国务院常务会议讨论、层层审批,而嘉定撤县建区的材料上报后,国务院没有讨论直接特批了。“批得那么快,离不开两个主要原因,一是嘉定县当时的综合济指标连续两年全国*,二是嘉定是科学卫星城,汽车产业发达,有着财力和科技的双层基础。”沈文明回忆,过程不简单,但结果令人满意。

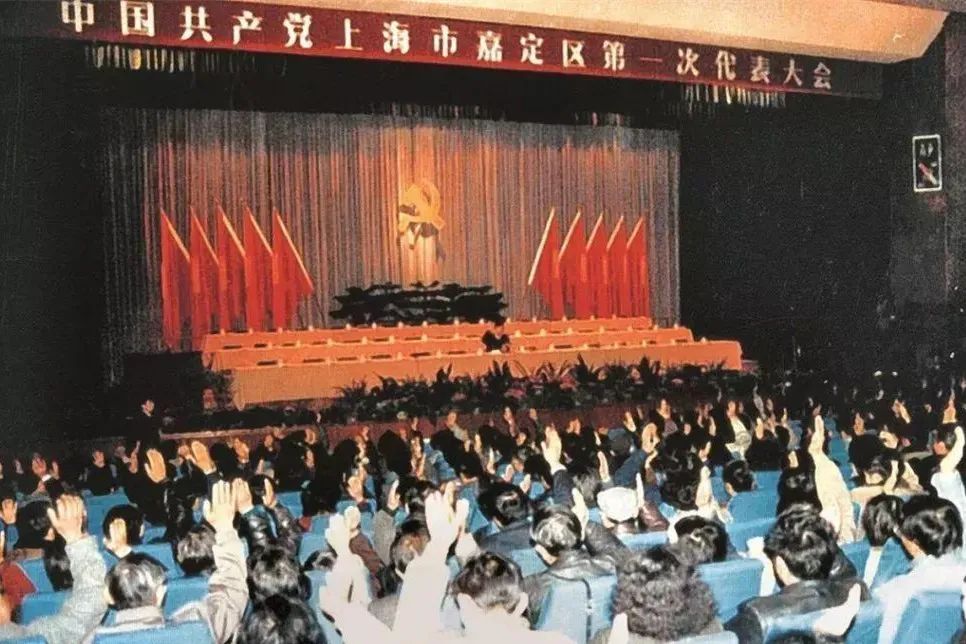

1993年4月10日,“上海市嘉定区人民政府”揭牌,在嘉定区*次人民代表大会后,县人民政府各工作机构的名称一律改为区人民政府工作机构。同年,除原有4个镇外,经市人民政府批准,14个乡先后撤乡建镇,实行镇管村体制,并陆续召开党代会和人代会,完成镇党委、镇政府换届工作。至此,撤县建区工作基本完成。

撤县建区,标志着嘉定775年县的建制已成为历史,进入了一个新的历史发展阶段。《嘉定县志》当时编到1988年,撤县建区后,区志办一鼓作气,编写了为期5年的“县志续志”,为嘉定县志画上了一个圆满的句号。

1993年是撤县建区的*年,全区上下在区委、区政府的正确领导下,紧紧抓住撤县建区、撤乡建镇的历史机遇,解放思想、深化改革,全面完成年初制定的各项主要经济指标,全区经济跨上了一个新的台阶,综合实力进一步增强。*产业稳步发展,增加值2.7亿元,与上年持平,占国民生产总比重由上年的9.6%下降为7.1%;第二产业快速增长,增加值24.98亿元,比上年增长34.9%;第三产业突破进展,增加值 10.2亿元,比上年增长47.7%。外向型经济再上台阶,投资建设力度增大,人民生活明显改善,科教文卫事业加强。据统计,1993年全区国民生产总值37.88亿元,比上年增长34.7%;人均国民生产总值7914元,比上年增长31.8%。

“撤县建区以来,随着社会主义市场经济体制的建立以及上海国际汽车城、嘉定工业区的建设发展,嘉定的开放活力和经济实力更进一步提升。基础设施建设、城市化步伐、产业结构调整等都有了明显改变,人民生活水平显著提升。”正如沈文明期待的那样,在历届区委、区政府的领导下,嘉定取得了翻天覆地的变化,这与撤县建区是分不开的。